… And there were flashes of light.

There were things I’d never do again

But then they’d always seemed right

There were nights of endless pleasure

It was more than any laws allow, Baby Baby …

(Céline Dion: „It’s All Coming Back To Me Now“)

Früher habe ich sofort nach dem Auspacken das Posting für den Blog geschrieben. Selbst wenn ich mit 18 Stunden Rückreise auf dem Buckel und viereckigen Augen bis 4 Uhr morgens auf dem Sofa hockte – ich wollte das Erlebte sofort festhalten, um ja nichts zu vergessen. Der aufmerksame Leser wird festgestellt haben, dass ich diese vorbildlichen Verhaltensweisen heute nicht mehr an den Tag lege. Schaffe ich einfach nicht mehr. Werde alt. Aber das hat auch Vorteile. Deshalb gibt es jetzt – drei Wochen nach unserer Rückkehr aus Kenia – endlich den Reisebericht. Ich hoffe, er erfreut euch auch mit Verzögerung und ich freue mich jetzt sehr darauf, die Erinnerungen noch mal wachzurütteln und mich an ihnen zu wärmen.

Klären wir erst mal, warum keine Geringere als Céline Dion diesen Beitrag einleiten durfte. Nun ja, die hören da gerne Céline Dion in Kenia. Auf der Fahrt vom Flughafen zum Hotel kamen wir in den Genuss eines ihrer zahlreichen Best Of-Alben und auch sonst verging kein Tag, an dem nicht irgendwo die Stimme dieser zugegeben unschlagbar guten Kanadierin ertönte. Außerdem übrigens viel Mariah, Whitney und Shania … aber Brezi und ich finden, dass Céline eindeutig die Königin ist. Und wir kamen ins Grübeln, ob die heutige Zeit überhaupt noch solche Diven hervorbringt. Größen sicher, aber Diven? Man darf gespannt sein, wie sich die Karrieren von Lady Gaga (die ich seit Genuss der Doku auf Netflix übrigens noch mehr verehre), Katy Perry, Taylor Swift, Rihanna entwickeln … wir brauchen auf jeden Fall mehr Bijonzis und Ädäls! Grandios abgeschweift, verzeiht.

„Warum Kenia?“, fragten viele. Im Grunde sind wir nach dem Ausschlussprinzip vorgegangen. In den USA waren wir erst, Karibik wegen des Sturms lieber nicht, keine Lust auf Asien, naheliegende Inseln sind nicht mehr warm genug, wir brauchen was mit Strand und was zum Angucken – also ab nach Kenia. So einfach geht das.

Bei mir kam noch ein Grund dazu, den es seit 16 Jahren gibt. Ich habe als Teenie „Die weiße Massai“ verschlungen. So richtig verschlungen. Das Buch hat mir damals schlaflose Nächte bereitet und in mir ein massives Verlangen wachsen lassen, dieses Land, das Corinne Hofmann so unglaublich schön beschreibt (die etwas naive Liebesgeschichte lassen wir mal weg) irgendwann zu besuchen.

Ich wurde nicht enttäuscht. Kenia, bzw. das, was wir in 12 Tagen davon gesehen haben, ist atemberaubend schön, und die Menschen sind nicht nur sehr herzlich sondern auch sehr offen und lustig. Sie bringen einem zum Beispiel sofort bei, dass man immer „Jambo“ sagt, wenn man sich über den Weg läuft. Wenn man besonders gut gelaunt ist, sagt man „Jambo Jambo“.

Gleich am ersten Morgen kamen diese beiden Kollegen am Strand vorbei. Tourifallen, ich weiß schon. Trotzdem majestätisch und irgendwie entzückend anzusehen. Ein tägliches Ritual war natürlich der Genuss einer Kokosnuss. Der erste Schluck aus einer frisch geköpften Kokosnuss schmeckt einfach so sehr nach Urlaub … Ich sag’s euch, wir haben einfach die pure Freiheit genossen. Alle gewohnten Zwänge niedergelegt, genau nur das getan, worauf wir Lust hatten. Wer „Der König der Löwen“ kennt, der kennt auch HAKUNA MATATA, Timons, Pumbas und später auch Simbas Lebensphilosophie.

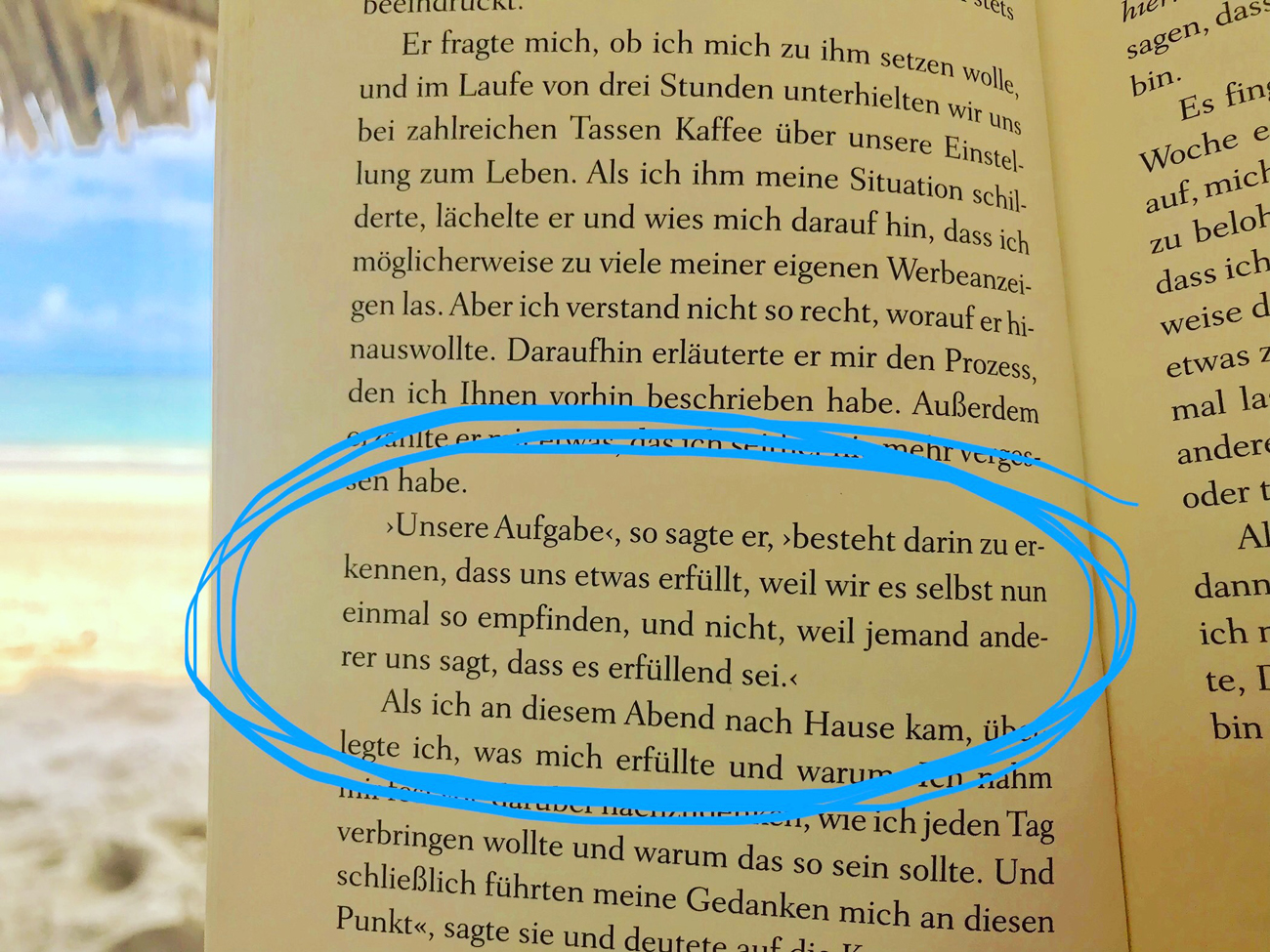

Irgendwer sagte immer Hakuna Matata. Ein bisschen Hakuna Matata verinnerlichen schadet nicht, lasst’s euch gesagt sein. Dazu passt ganz gut diese Stelle aus einer meiner Strandlektüren: „Das Café am Rande der Welt“ von John Strelecky. Das Meer polterte am Morgen an den Strand, zog sich für den Tag etwas zurück, um Kräfte zu sammeln und stürmte am Abend unter tosendem Beifall wieder an Land. Wir waren dabei, haben zig Bücher verschlungen, die Wellen genossen, die Spielereien des Lichts (egal, wann man vom Balkon schaute, es sah immer toll aus) beobachtet und so oft vor Begeisterung geseufzt. Und dann dieser tiefe, alles wegfegende Schlaf nach einem Tag des Nichtstuns – erholsam, sehr erholsam. Nach Woche eins waren wir soweit aufgetankt, dass wir auf Entdeckungstour gehen wollten. Mombasa, die zweitgrößte Stadt Kenias, stand auf dem Plan. Um nach Mombasa zu kommen, muss man mit der Likoni-Fähre fahren. Das ist die Fähre, auf der die weiße Massai ihren Massai Lketinga kennengelernt hat. Man wartet lange, es ist beschwerlich und hier fängt man an, das echte Kenia kennenzulernen. Nicht das „bewachtes Hotel am Strand“-Kenia, wo es die Touris sehr schön und sicher haben, sondern das Kenia, über das man sich Gedanken machen sollte.

Das sind die Tusks, die Wahrzeichen Mombasas auf der Moi Avenue. Sie wurden übrigens 1956 zu Ehren eines Besuchs von Prinzessin Margaret errichtet, der verstorbenen Schwester der Queen. Das sind Fisch-Gebisse, die in einer Fischhalle hängen. Einfach so mal. Alleine diese Stadt erkunden, ist mit Sicherheit nicht ohne. Deshalb buchten wir einen Guide, der uns alles zeigte. Ein sehr netter und lustiger Kenianer um die 50, der auf der Fahrt schon mit den Scherzen anfing.

Wir: „Wie heißt du?“ (Man duzt sich da immer gleich.)

Er: „Bacari. Aber ihr könnt einfach Bacardi sagen.“

Wir: „Ah, ok, wir heißen Rum und Gin.“

Der Fahrer: „Und ich?“

Bacari: „Du heißt Baileys.“

Hach, war das ein Vergnügen. Baileys kämpfte sich übrigens mit einem Navi herum, das auf Chinesisch eingestellt war. Leider schafften Bacardi, Rum und Gin es auch gemeinsam nicht, das Ding auf Englisch umzustellen. Aber Hakuna Matata, nech? Alles Gewöhnung.

Zusammenfassung: Mombasa ist das totale Kontrastprogramm zum Friede-Freude-Eierkuchen-Strandurlaub, bei dem das Hotelpersonal alles tut, um die Sorgen des Landes von den Gästen fernzuhalten. Mombasa ist schmutzig, laut und arm. Und es war wichtig, dass wir unsere Traumurlaubsblase verlassen haben, um es uns anzuschauen.

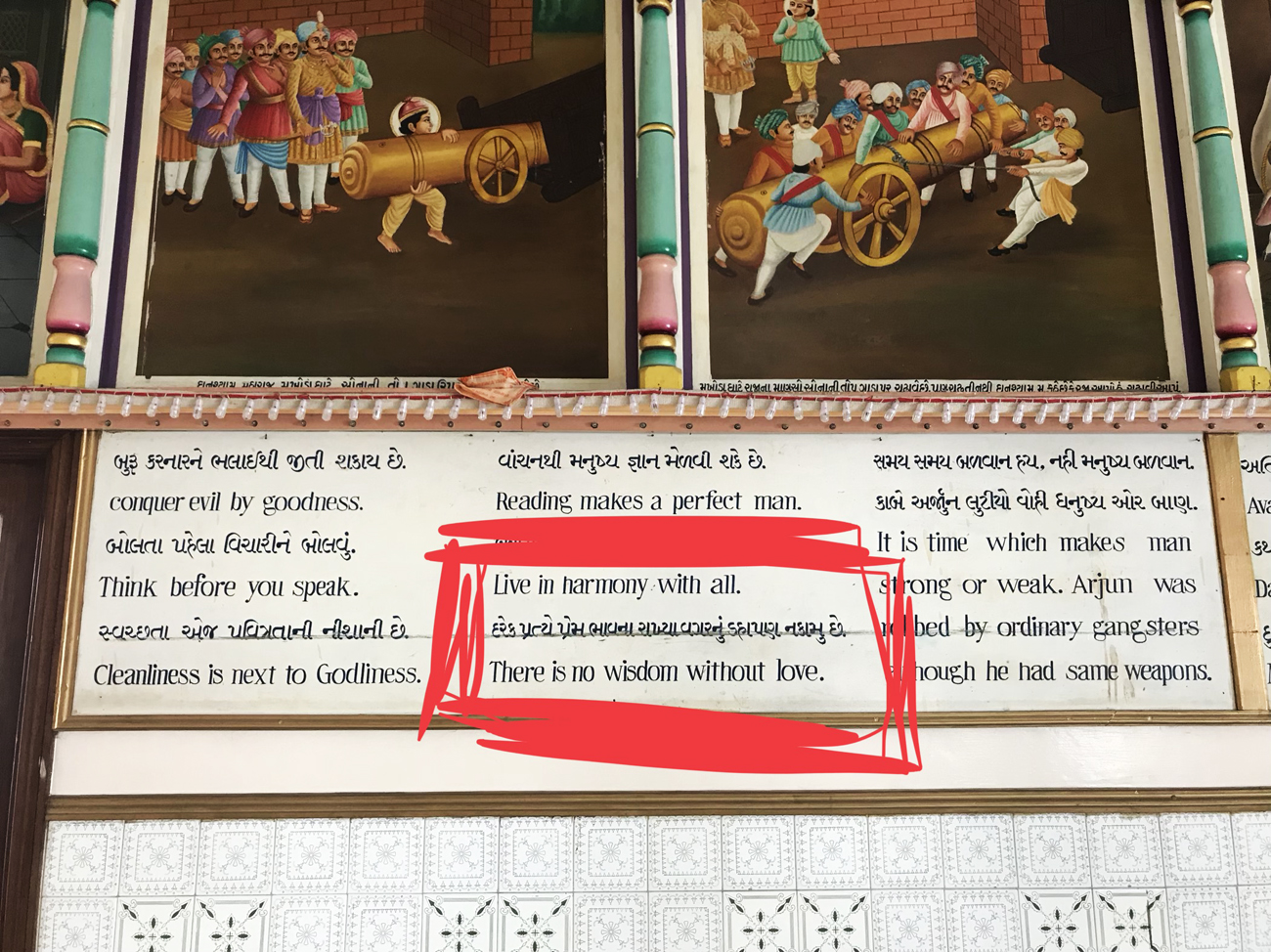

Das hier ist übrigens auch wichtig (gefunden in einem Hindutempel in der Stadt): Und dann kam die Safari. Auf die hatten wir uns so unbandig gefreut. Um 6 Uhr ging’s los Richtung Tsavo-East-Nationalpark. In einem alten Jeep, der mindestens so unbequem wie cool war.

Das sind wir: Brezi, Sarai (unser Fahrer) und ichNicht im Bild sind leider Helga und Henry, der Rest unserer illustren Safari-Truppe. Nach ein paar Stunden Fahrt kamen wir auch schon an und begaben uns auf unsere erste Pirsch, wie man das nennt.

Ziel: die Big 5 sehen. Also Nashörner, Büffel, Leoparden, Elefanten und natürlich Löwen. Das Glück war uns hold, wir entdeckten alles außer Nashörner. Ich glaube, ich hab diese Safari noch immer nicht ganz begriffen. Man guckt die ganze Zeit aus dem Fenster, während man versucht, halbwegs unbeschadet zu sitzen (es holpert wirklich sehr). Man sieht, nimmt permanent auf und plötzlich ruft einer „Elefanten!“.

Dann springen alle auf, krallen sich ihre Handys oder Kameras und machen aus dem Dach raus Fotos. Irgendwann checkt man, dass man diese ganzen tollen Tiere nur wirklich erleben kann, wenn man das Fotografieren sein lässt. Luft zwischen Netzhaut und Tier ist wichtig. Kein Display rein schieben. Das verändert die Wahrnehmung. Irgendwann kamen wir ziemlich erschlagen und äußerst dreckig („Wow, bin ich braun geworden!“ – „Oh, ok, es ist nur Dreck“) in unserer Lodge an, gönnten uns noch ein Glas Wein und ein bisschen Austausch über das Erlebte und dann eine Runde komatösen Schlaf.

Der Ausblick war unglaublich: Das Highlight folgte aber am nächsten Morgen. Wer mich und meinen Bezug zu Tieren kennt, weiß, dass mich Haustiere nicht interessieren, sondern nur wilde Tiere.

Wir waren früh dran und beobachteten gerade eine Elefantenfamilie beim Wassertrinken, als Sarai unerwartet aufs Gas drückte. Zuerst protestierten wir, doch als er uns den Grund für den plötzlichen Aufbruch verriet, waren wir schnell wieder brav. Ein paar Meter weiter sonnte sich eine Löwenfamilie. Da kapierte auch ich, dass so ein Moment nicht fotografisch einzufangen ist. Weil zu einem erinnerungswürdigen Moment mehr gehört als das Visuelle: die Wärme der Morgensonne, die sanften Geräusche, die neugierigen Blicke der Löwenbabys, die Gänsehaut, das Glücksgefühl in meinem Bauch. Das alles werde ich nie vergessen und ich will unbedingt noch eine Safari machen!

Genug schwadroniert, auf der Heimfahrt zum Hotel erlebten wir bei einer der zahlreichen Pieselpausen noch eine kleine Nahtoderfahrung in Shimba Hills, die ich euch natürlich auch noch erzähle.

Folgendes Szenario: Ich befinde mich bereits in der heruntergekommenen Toilettenkabine (ich musste am dringendsten, viel Trinken ist wichtig), Brezi und Helga warten davor.

Plötzlich entdeckt Helga eine Schlange, die oben über dem Türrahmen baumelt.

Wir befinden sie als „voll klein und sicher nicht gefährlich.“

Leider kann ich aber die Toilettentür nicht schließen, sonst hätte ich sie zerquetscht. Also holen Helga und Brezi Sarai und teilen ihm den Fund mit. Die versierten Schlangenexpertinnen sagen aber gleich dazu, dass das eine sehr kleine Schlange ist und sie deswegen bestimmt nichts tut.

Unser Guide Sarai kommt. Sarai sieht die Schlange.

Sarai sagt: „Das ist nicht gut.“

Wir sollen alle ruhig bleiben (total easy, wenn man wie ich in der Falle sitzt). Schließlich kommt ein Parkranger und befördert das Ding mit einem Stock auf den Boden, wo es sich verzieht.

Er sagt, dass es sich um eine Viper handelt, dass ihr Gift tödlich sein kann und dass sie kein Gegenmittel haben. Ich habe das nicht nachrecherchiert, aber Hakuna Matata, sage ich mal.

So, damit wären wir am Ende unserer Kenia-Reise angekommen. Fest steht: Ich muss da nochmal hin. Ich will – trotz aller Warnungen – Nairobi besuchen. Ich will eine Safari in der Masai Mara machen. Ich will noch so viel sehen. Fest steht auch: Wenn man eine Freundin wie Brezi hat, braucht man im Urlaub sonst nichts. Gott, was haben wir gelacht. Brezi, ich danke dir so sehr, dass du dich auf Kenia eingelassen hast. Das war der endgültige Beweis dafür, dass wir gleich ticken, dass wir „Sisters from another Mister“ sind.

Jetzt noch ein herzliches Asante Sana an dieses wunderbare Land, in dem ich den Sommer um beinahe zwei Wochen verlängern und grandiose Erinnerungen sammeln durfte. PS: Wer ähnlich gut Swahili sprechen möchte wie ich, kann hiermit üben (ich bin ja im letzten Jahr der Sammelei von Kühlschrankmagneten verfallen):